Die andere Seite der Geschichte: was war eigentlich mit meinen Großeltern? Die Geschichten von den vielen Kindern aus der Verwandschaft, die damals vorübergehend im Haus meiner Oma unterkamen, die Berichte von den Hamstertouren aus der Nachkriegszeit, die kannte ich. Mein Opa, Ernst Kraft aus Wissen an der Sieg, war während des Krieges als Arbeiter in einem kriegswichtigen Unternehmen und deswegen nicht an der Front gewesen. Gut. Aber er war nicht in seinem Heimatort beschäftigt gewesen, sondern in Braunschweig, genauer gesagt in Watenstedt.

Es gibt kein Hochzeitsfoto meiner Großeltern, denn sie hatten im März 1943 eine Ferntrauung. Mein Onkel kam im September 1943 zur Welt und war angeblich ein ziemlich propperes Kerlchen bei der Geburt. Meine Oma, Hilde, war damals 22 Jahre alt und arbeitete in der Pulverfabrik im Nachbarort, wie viele junge Frauen aus der Umgebung. Die Männer waren ja beim Militär.

Aber wo genau mein Opa eigentlich gearbeitet hatte, danach hatte ich nie so genau gefragt. Umso erstaunter war ich, als ich vor 3 Jahren von den „Reichswerken Hermann Göring” las. Das 1937 gegründete Staatsunternehmen sollte zu einem nationalsozialistischen Musterkonzern entwickelt werden. In Salzgitter entstand ein riesiges Eisenhüttenwerk, das schnell expandierte, Tochterunternehmen gründete und vor allem auf Rüstungsproduktion ausgelegt war, darunter die Stahlwerke Braunschweig GmbH mit ihrem Werk in Watenstedt. Die Herstellung großer Mengen an Waffen und Munition, die die Deutsche Wehrmacht seit Kriegseintritt brauchte, war mit volkseigenen Arbeitskräften jedoch in keiner Weise zu bewerkstelligen.

Kriegsgefangene, Häftlinge, Sinti, Roma und Juden wurden daher in großem Stil zur Zwangsarbeit eingesetzt. Auch Männer und Frauen, die nach wie vor gegen den Nationalsozialismus oponierten, wurden zur Arbeitserziehung im Lager Watenstedt interniert. Sie mussten unter unmenschlichen Umständen schwerste körperliche Arbeit verrichten und wurden oft zusätzlich mishandelt, die Unterbringung und Verpflegung waren katastrophal, Todesfälle keine Seltenheit.

Mein Opa war vor dem Krieg Dreher im Walzwerk gewesen. 1938 musste er zum Arbeitsdienst an den Westwall in der Eifel. Soweit ich das verstanden habe, hat er diese Zeit stumpfsinniger Arbeit gehasst. Die Eifel zählte später deswegen explizit nie zu seinen Urlaubszielen.

Wann genau er dann zur Wehrmacht eingezogen wurde weiß ich nicht. Alle Unterlagen aus der Zeit haben meine Großeltern „entsorgt”. Von der Wehrmachts-Auskunftstelle Berlin bekam ich die Information, dass er am 29. Juni 1940 als Schütze beim Infanterie Ersatz-Bataillon 485 in Sieradz stationiert war, vermutlich zur Ausbildung. Direkt nach dem Überfall auf Polen hatten die Deutschen hier unter Vertreibung der Einwohner ein Truppenübungsgelände angelegt. Das Frühjahr 1940 war die Zeit, als die Deutschen Besatzer die polnischen Juden in Ghettos zusammentrieben. In Sieradz gelang es zunächst nicht, den Ghettobezirk komplett abzuriegeln, es gab lediglich Posten an den Straßenausgängen, die mit Schutzpolizisten besetzt waren. Ob die jungen Rekruten davon außerhalb ihres Truppenübungsgeländes etwas mitbekommen haben?

Zwischen dem 20. und 30. August 1940 lag mein Opa wegen einer Darmerkrankung im Reservelazarett II in Litzmannstadt/Lodz und wurde von dort zurück nach Wittlich gebracht. Am 19. Oktober 1940 zog er mit dem Infanterie-Regiment 485 zum Küstenschutz nach Bordeaux, und vom 10. November 1941 bis Februar 1942 war er in Commercy, Lothringen stationiert.

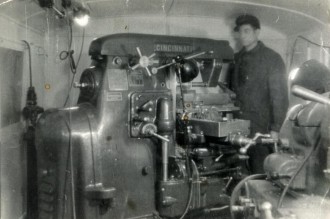

Am 18. Februar 1942 wechselte er schließlich zurück an die „Heimatfront” und begann seine Tätigkeit in der Munitionsfabrik Watenstedt. Vielleicht hatte sich sein älterer Bruder Walter dafür eingesetzt. Er war zu der Zeit bei der SS in Braunschweig, wahrscheinlich in der dortigen Junkerschule, und wusste sicherlich, dass die Reichswerke händeringend nach qualifizierten Facharbeitern suchten.

Die deutschen Arbeiter wurden zwar mit überdurchschnittlich gutem Lohn und Vergünstigungen gelockt, aber es wurde von ihnen auch überdurchschnittlicher Einsatz erwartet. Der nationalsozialistische Musterbetrieb forcierte ein neues Arbeitsethos: „Bummelanten” wurden zu wertlosen Un-Menschen erklärt. Arbeit war alles, worüber sich der Wert des Volksgenossen hier definierte. Kontrolle war allgegenwärtiges Prinzip, gegenseitig ebenso wie durch die Hierarchien hindurch. Gleichzeitig gab es in Bezug auf die Zwangsarbeiter das Prinzip der „Vernichtung durch Arbeit”. Die Ausprägung der Gewalt variierte. Juden standen auf der untersten Stufe.

Mein Opa war Vorarbeiter bei der Bombenfertigung in Halle 16, er hatte Franzosen unter sich. Es waren wohl keine Kriegsgefangenen, sondern angeworbene Arbeiter, die aber keineswegs immer ganz freiwillig nach Deutschland gekommen waren. Mein Opa nannte sie „dienstverpflichtet”, ebenso wie er selber es gewesen sei. Dass dieses Bild gewaltig Schlagseite hatte, ist offensichtlich. An weitere Einzelheiten konnte oder wollte er sich mit 91 Jahren nicht erinnern. Nur so viel: „Es war nicht leicht für die Franzosen, an Bomben zu arbeiten, die gegen die eigenen Leute eingesetzt wurden.”

Ich möchte gerne annehmen, dass er „seine” Arbeiter anständig behandelt hat. Ob er jedoch immer den nötigen Spielraum dazu hatte, weiß ich nicht. Es gab Quoten, die schwer zu erfüllen waren, vor allem, wenn die Maschinen und Werkzeuge nicht mehr im besten Zustand waren. Kam es zu Ausfällen, mussten die Schwächsten in der Kette dafür büßen.

Ich gehe davon aus, dass mein Opa gesehen hat, was mit den anderen Zwangsarbeitern in Watenstedt passierte, denjenigen, die keine Fachkräfte waren, sondern „Untermenschen”, die einfach verbraucht wurden, deren billiger Tod mit einkalkuliert wurde. Was bleibt von solchen Bildern hängen? Wie kann man sich diesen Dingen entziehen? Es war mir nicht mehr möglich, am Ende seines Lebens solche expliziten Fragen zu stellen, die den ganzen Horror wieder an die Oberfläche geholt hätten. Es war offensichtlich, dass er Erinnerungen verdrängte und verdrehte, so wie man es den jungen Leuten damals beigebracht hatte. Sie wurden dazu erzogen, „Opfer zu bringen“ auf dem Weg in die vermeintlich strahlende Zukunft des deutschen Herrenvolks, und dazu zählte unter anderem das Überwinden von Empathie. Wer nicht daran glaubte, hielt auch lieber den Mund, vor allem, wenn er tagtäglich erleben konnte, wo oben und ganz unten in der Gesellschaft war.

Im August 1944 kam mein Opa zum Grenadier Ersatz-Bataillon 588 nach Hannover. Ab Dezember 1944 war er mit der schweren Werkstatt-Kompanie 2/19 in Radom, Schlesien und Mähren unterwegs. An der Grenze zwischen Bayern und Tschechien seien sie damals gegen Kriegsende nachts von Amerikanern unter Beschuss genommen worden. Es sei das einzige Mal gewesen, dass er selber geschossen hätte. Aber es war stockfinster, er schoss blind in die Luft, ihr Fahrer gab Gas und sie kamen irgendwie durch. Am Geburtstag meiner Oma, Ende März 1945, war er wieder zu Hause.

Zu Hause – das war ganz in der Nähe von Hamm an der Sieg, wo die Kinder von Hermann Tobias nun kein zu Hause mehr hatten.

Links:

Literatur:

- Wysocki, Gerd: Arbeit für den Krieg – Herrschaftsmechanismen in der Rüstungsindustrie des „Dritten Reichs”, Arbeitseinsatz, Sozialpolitik und staatspolizeiliche Repression bei den Reichswerken „Hermann Göring” im Salzgitter-Gebiet 1937/38 bis 1945 (Braunschweig 1992)

- Pfeiffer, Moritz: Mein Großvater im Krieg 1939-1945, Erinnerungen und Fakten im Vergleich (Bremen 2012)